淺談數位 SI 在國際間的發展

國際單位制(SI)的數位化發展趨勢

「度量衡」是科技與社會發展之基礎,具有確保交易公平與促進產業發展等作用,目前在國際間廣泛使用的國際單位制(法語:Système International d'Unités,簡稱SI),基本單位共分有七種,分別是長度(length)、時間(time)、質量(mass)、溫度(thermodynamic temperature)、電流(current)、物量(amount of substance)、光強度(luminous intensity),此區分方式是由國際度量衡局(International Bureau of Weights and Measures,簡稱BIPM)在1960年決定採用並推行,目前已是全世界用以作為首選的單位制。

國際度量衡局持續推廣以及透過國際間相互承認協議,使國際單位制(SI)得以在各國的國家度量衡標準實驗室(National Metrology Institute,簡稱NMI)實現,並透過校正實驗室形成不間斷的計量追溯鏈,使計量標準得以運用在各種產業與經濟活動。近年,因應工業4.0、物聯網、人工智慧的發展,量測儀器與生產設備的自動化與數位化已成為趨勢,然而過往以來的計量追溯方式,主要透過人工方式解讀與傳遞(例如:紙本校正報告),因此若計量追溯鏈不因應趨勢進行數位化轉型,勢必構成產業發展阻礙,並逐漸與快速發展的電腦系統脫節。

SI數位轉型的框架

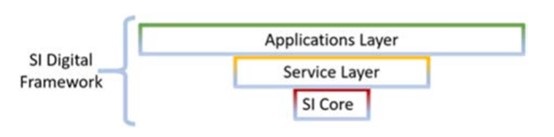

鑑於前述困境,國際度量衡委員會(簡稱CIPM)於2019年會議中決議成立工作小組,目標為依照現行之國際單位制(SI)手冊,建立全球一致、不易混淆與可信賴的數據轉換架構,使SI手冊轉型為機器可讀的形式,進而促進與強化計量追溯對於資訊與電腦系統的支持。工作小組也發表了SI數位框架,以描述數位轉型的流程,如下圖一所示,共分為三個層面:

- SI 核心層(SI Core):首先進行計量核心概念之數位化,即國際單位制(SI)的定義、單位、量、不確定度等,以建立一致化的數位化原則與資料格式。

- 服務層(Service Layer):透過計量追溯之相關服務,例如,BIPM之關鍵比對資料庫(簡稱KCDB),使數位化的方式與資料格式可被大眾採用。

- 應用層(Application Layer):透過發展可互相操作的電腦系統,使SI數位化得以於各產業廣泛運用。

圖一、SI數位轉型的框架,分為三個層面: SI核心層、服務層及應用層。

圖一、SI數位轉型的框架,分為三個層面: SI核心層、服務層及應用層。

以國際度量衡局(BIPM)發表之數位化框架作為指導原則,在各區域計量組織以及區域認證組織(例如:亞太認證合作組織,簡稱APAC)於近年皆陸續進行相關研究並開展專案計畫,其中我們所屬的亞太地區,在亞太計量組織(簡稱APMP)近年的主要發展重心在於數位校正報告(Digital Calibration Certificate,簡稱DCC)以及計量追溯自動化(Automation)傳遞之討論,因校正報告的數位轉型方式(例如:資料架構的規劃與格式的規定)為實現SI數位化的具體方式,對於後續開發可互相操作之電腦系統至關重要。此外,認證組織在支持SI數位化的角色,雖不同於計量組織著重於數位轉型技術方法,但可從品質管理架構著手切入,透過將相關品質管理要求(即ISO/IEC 17025國際標準)納入數位轉型的必要項目,可以確保電腦系統產出之相關資料或報告內容的合規性,並可有效降低人為錯誤。

計量層級(Metrology Layer)之架構及國家度量衡標準實驗室(NMI)之角色

在SI數位轉型過程中,將量測資料轉型為電腦系統可解讀是一項基本工程,目前在規劃量測資訊架構的原則,是採用詮釋數據(Metadata)的概念來傳遞量測資訊,詮釋數據是指一群資料,其內容提供與之有關的另一群資料,藉此可將量測資料完整傳達,且為電腦系統可互相操作之資料格式。因此在量測量之值(value of a quantity)的數位表達方式,目前主流方式為採用計量層級(Metrological layer,簡稱M-layer)格式,以數學符號表達方式如下:Q = {Q}[Q] <Q>,其中{Q}表示數值、[Q]表示單位與尺度,而<Q>表示(度量衡)特性,舉例:x(量測量之值) = 10 kg若使用M-layer表達,則為x={10},[kg,ratio], [mass],轉譯為人類語言為x具有質量的性質,其數值為10,且以公斤(比例尺度)來表達。

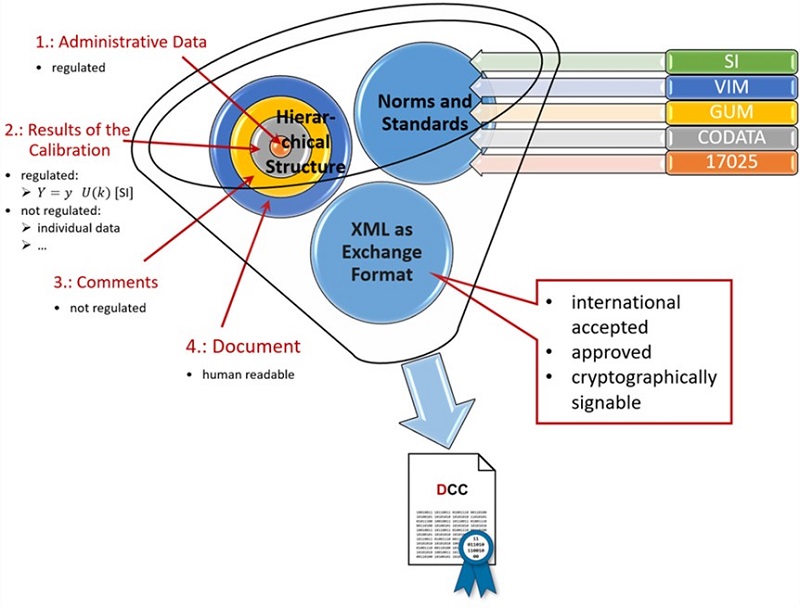

在SI數位轉型的執行與推動方面,因國家度量衡標準實驗室(NMI)在計量追溯扮演著承先啟後的角色,一方面作為國內與國際計量組織(即BIPM)溝通的橋樑並與其他國家度量衡標準實驗室(NMI)相互比對交流,另一方面作為國內最高的計量追溯標準來源,因此國家度量衡標準實驗室(NMI)對於SI數位轉型的規劃與政策,將影響國內計量追溯產業的發展方向。目前所知,部分國家的NMI已開始著手進行校正報告數位轉型的工作,在亞太地區包含日本與韓國的NMI,已初步決定採行之報告格式。但全球SI數位化發展程度最高的國家首推德國,德國聯邦物理技術研究院(簡稱為PTB)同時也扮演數位校正報告的領導與推廣角色,在其網頁(https://www.ptb.de/dcc)上有公告相關發展成果以及公開資料。PTB對於數位校正報告之規劃圖如下圖二,主要有兩個重點,其一為依循BIPM對於SI、計量學詞彙(VIM)、不確定度表達指引文件(ISO GUM)等文件的數位化方式,並以ISO/IEC 17025作為數位校正報告之名詞定義與標準。另外在報告的架構方面分為4個層面:(1)法規或行政類型資料、(2)校正結果、(3)校正結果的意見與解釋,以及(4)相關可供閱讀之文件。

圖二、德國聯邦物理技術研究院(PTB)對於數位校正報告內容之架構規劃

圖二、德國聯邦物理技術研究院(PTB)對於數位校正報告內容之架構規劃

TAF 工作小組研究重點

本會承接經濟部標準檢驗局委託辦理「認證制度實施與發展」研究計畫,有鑑於數位SI轉型的發展的趨勢與重要性,今(113)年度將辦理三場次專家小組會議,召集國內三個國家度量衡標準實驗室(NMIs)的專家、以及來自產官學研具有校正實務經驗之學者專家進行討論。後續將持續配合國家政策,結合國內計量追溯、資訊、設備與製造業界專家進行相關研究議題,主要將配合我國國家度量衡標準實驗室(NMIs)的對於SI數位轉型的短中長期規劃情況,並透過定期參與國際認證組織會議蒐集有關資訊,持續關注國際間SI數位轉型的發展脈絡。藉由關注國際目前相關發展進度與產出內容,以及結合國內專家進行相關研究探討,期望能提供相關原則或建議,促進國內校正實驗室的SI數位轉型,以提升國際間的競爭力,促進國際接軌與支持計量追溯。